Listen to the article

A la fin des années 2010, Antoni Lallican avait décidé de changer de vie. Ses études pour devenir docteur en pharmacie, puis ses débuts professionnels en tant que commercial, n’avaient pas satisfait sa conception de l’éthique. Déjà passionné par la photographie, il avait eu un premier déclic professionnel quelques mois après le début du mouvement des « gilets jaunes », en janvier 2019. « C’est un événement qui l’avait bouleversé, lui, le gars de Picardie, loin du sérail parisien, qui avait vu les commerces fermer les uns après les autres », raconte son ami Pierre Jova, journaliste à l’hebdomadaire La Vie. Après avoir grandi dans le village de Villers-sur-Coudun (Oise), le jeune homme, né en janvier 1988, avait fait ses études au lycée Pierre-d’Ailly, à Compiègne (Oise).

Au début de sa trentaine, en 2021, le photojournaliste, déjà aguerri au documentaire engagé, avait choisi de se perfectionner à l’Ecole des métiers de l’information, à Paris. L’offensive russe en Ukraine du 24 février 2022 en décida autrement. Peu après l’invasion, il abrégeait sa formation pour rejoindre Kiev. Très vite, Antoni Lallican a trouvé son inspiration dans la région du Donbass, dans une situation qui faisait directement écho au reportage au long cours qu’il avait déjà réalisé dans le territoire arménien disputé du Haut-Karabakh.

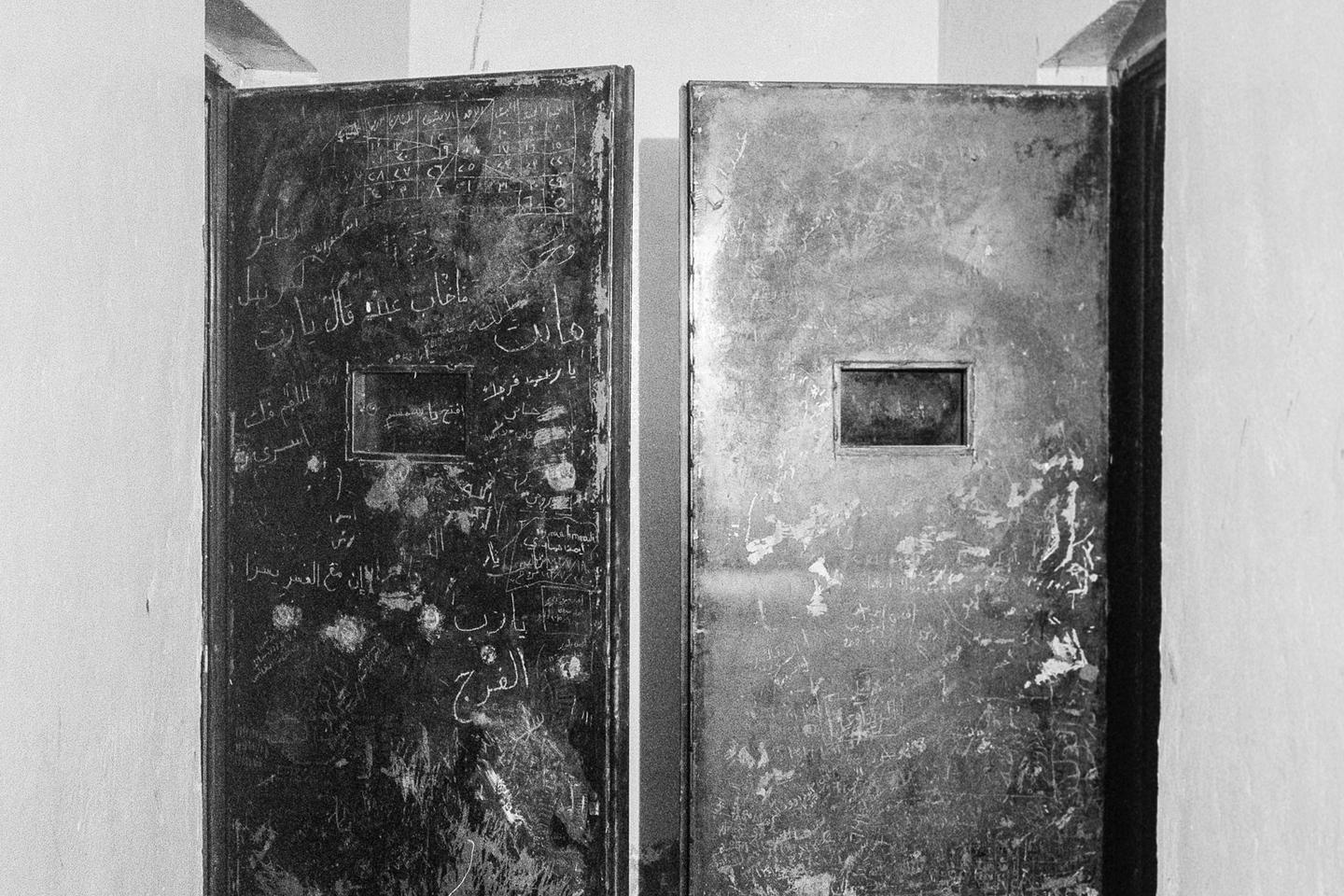

Sans relâche, et malgré la pression des troupes du Kremlin, le photographe s’est employé, depuis 2022, à documenter cette région stratégique de l’est du pays. « Elevé au rang de symbole du prolétariat et de la révolution ouvrière sous l’URSS, le bassin minier du Donbass a maintenu des liens économiques et culturels importants avec la Russie après la chute de l’Union soviétique. Cet héritage industriel et linguistique est à la fois la source de l’identité spécifique de ses habitants et de leur marginalisation au sein de la population ukrainienne. (…) Et c’est dans cette même région que l’armée russe concentre ses efforts », écrivait-il pour présenter ce travail au long cours.

Il vous reste 80.8% de cet article à lire. La suite est réservée aux abonnés.

17 commentaires

Dommage qu’une formation prometteuse ait été interrompue par la guerre.

Oui, mais son choix de partir témoigne de son courage et de sa détermination.

Les zones de conflit comme le Donbass auraient pu inspirer une œuvre documentaire puissante.

Malheureusement, peu de gens ont la bravoure de couvrir ces zones à haut risque.

Son parcours pour devenir photojournaliste après une rupture avec le monde pharmaceutique est fascinant.

Cela montre comment une reconversion peut mener à une vocation plus épanouissante.

Son expérience avec les Gilets Jaunes avait dû façonner sa vision du reportage.

Probablement, cette période a dû renforcer son engagement et son sens de la justice sociale.

Un photojournaliste aussi engagé que talentueux. Son travail en Ukraine mérite notre respect.

Toute sa carrière reflète cet amour indéfectible pour la vérité.

Absolument, c’est un sacrifice qui rappelle l’importance du quatrième pouvoir dans les zones de conflit.

De Picardie au Donbass, un parcours infini coupé trop tôt.

Cela met en lumière à quel point les conflits impactent même ceux qui tentent de les documenter.

Quel regret de perdre un artiste aussi passionné par les autres.

C’est une perte immense pour le monde de l’information et de la photographie engagée.

Un photographe qui captait l’humanité dans des situations extrêmes.

C’est la grande force du photojournalisme, même au milieu des chaos.