Listen to the article

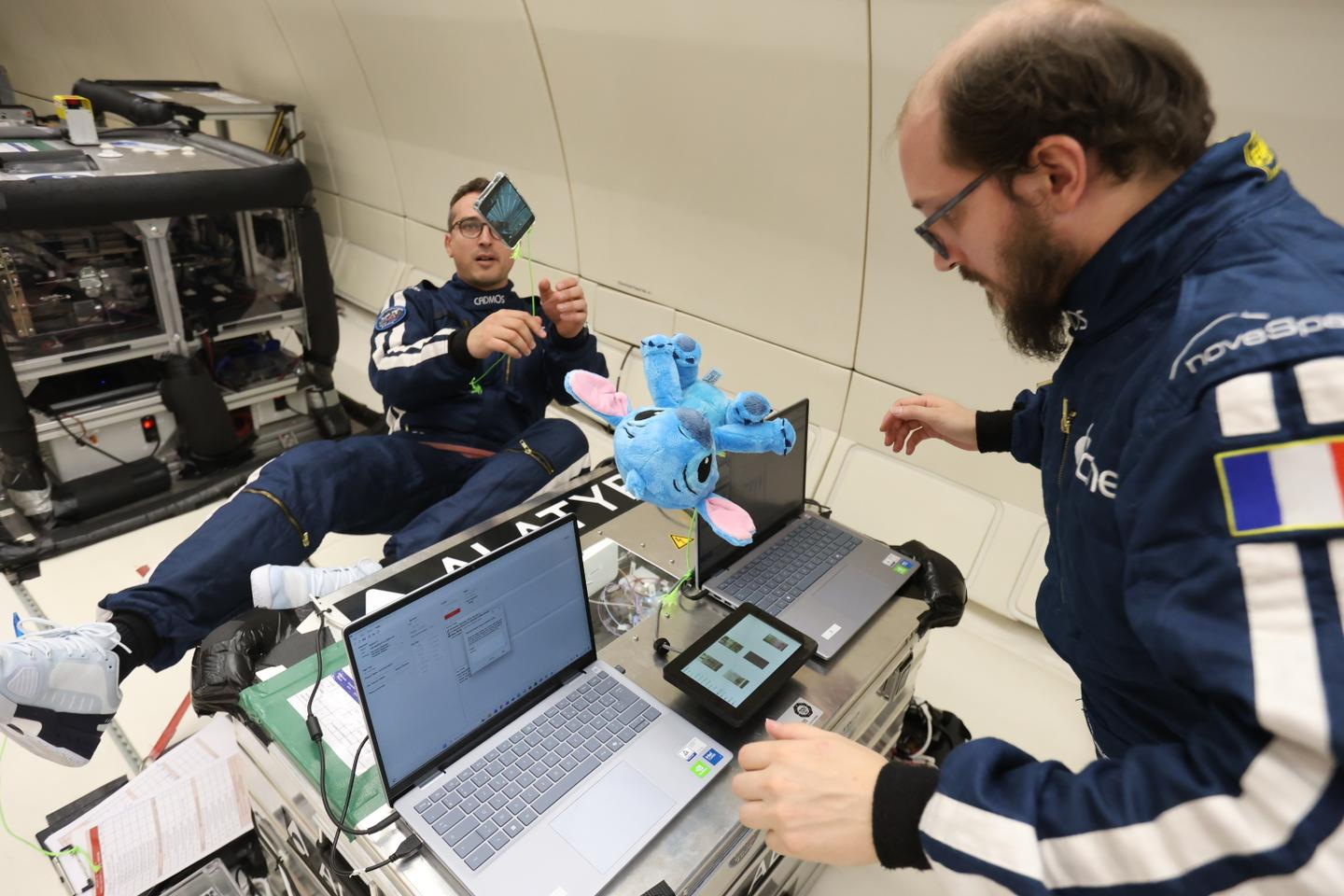

Neuf heures. La porte de l’A310 Zero G se ferme sur le tarmac de l’aéroport de Bordeaux-Mérignac, sous un soleil d’été comme on en voit de plus en plus en octobre. Vêtus de combinaisons bleu marine, la quarantaine de chercheurs et de chercheuses prennent place à l’arrière de l’appareil, où six rangées de sièges subsistent. Le reste du fuselage, les deux tiers avant de l’avion, constitue une zone capitonnée, blanche et sans hublots. Onze expériences retenues pour cette 69e campagne de vols paraboliques organisée par le Centre national d’études spatiales (CNES) y sont installées et attendent le décollage.

Après quelques minutes de vol, chacun gagne « sa » zone d’expérimentation pour allumer les ordinateurs et calibrer son matériel. La première parabole intervient après trente-quatre minutes de vol. Plusieurs messages audio informent les passagers de l’imminence de la manœuvre. Les pilotes cabrent rapidement l’appareil tout en poussant les gaz. L’accélération cloue fermement les corps au plancher. Cette phase dite « d’hypergravité » impose 1,8 gramme aux passagers pendant quelques instants, jusqu’à ce que résonne le mot du pilote, « injection ».

Le contraste est quasi immédiat : les corps et les objets commencent à flotter, la pesanteur terrestre n’a soudainement plus cours. Pendant ces quelques instants, la trajectoire en cloche de l’avion recrée dans la cabine l’apesanteur qui règne au sein de la Station spatiale internationale (ISS). Après vingt secondes de phase « zéro g », les pilotes redressent finalement l’appareil. Les corps reviennent au sol, le temps d’une seconde phase d’hypergravité. L’avion se stabilise quelques minutes, avant la prochaine parabole.

Il vous reste 76.84% de cet article à lire. La suite est réservée aux abonnés.

20 commentaires

Ces vols paraboliques pourraient-ils inspirer de nouvelles découvertes dans d’autres domaines scientifiques ?

C’est probable, surtout si les résultats sont transférables à d’autres secteurs.

Incroyable comment la recherche spatiale se déroule au-dessus de nos têtes sans même qu’on s’en rende compte !

Exactement, et en plus en pleine zone urbaine, qui l’eût cru ?

Curieux de savoir comment les chercheurs gèrent la répulsion gravitationnelle entre les phases.

Probablement avec des ancrages et un protocole bien rodé.

Quels types d’expériences sont menées dans cet avion ? J’imagine que ça doit être varié.

Sans doute des tests en biologie, physique ou médecine, comme souvent dans ces campagnes.

Je me demande comment les pilotes sélectionnés pour ces vols sont entraînés.

Probablement via des simulations spécifiques, comme pour tout vol hors norme.

Un avion modifié pour voler en parabole, c’est quand même un sacré investissement pour la science.

Tout à fait, mais çaAPPENT des conséquences scientifiques importantes.

9 heures du matin, déjà ils sont en train de préparer des expériences qui défient la gravité ? Impressionnant.

Le CNES ne perd pas de temps, c’est certain.

Ces campagnes de vols paraboliques montrent à quel point la France est impliquée dans la recherche spatiale.

Le CNES mérite vraiment d’être reconnu pour ses efforts constants.

L’idée d’expérimenter en impesanteur sans quitter la Terre est fascinante.

Oui, et moins coûteux que d’organiser une mission spatiale entière.

La technicité de l’ensemble du processus est impressionnante, des pilotes à la conception des expériences.

C’est un travail d’équipe qui demande beaucoup de coordination.